Akhir pekan yang indah di French Quarter. Terlalu panas, tapi aku tak masalah, karena aku minum es kopi tong besar. Aku duduk di kafe membaca novel detektif ( The Maltese Falcon ) sambil makan bubur jagung, sawi hijau, dan telur rebus. Itu adalah salah satu Minggu pagi yang mengingatkanku pada nasihat Kurt Vonnegut untuk memperhatikan momen-momen menyenangkan dan mengingatkan diri sendiri: ” Jika ini tidak menyenangkan, aku tak tahu apa yang menyenangkan. ”

Mereka memang memudahkan kita melupakan kekejaman. Asalkan kita tidak membaca koran, kita bisa melanjutkan urusan kita. Kita bisa duduk di bawah pohon ek dan menyesap mint julep, tanpa terganggu dan tak tersentuh oleh peristiwa yang terjadi ribuan kilometer jauhnya. Kita sudah melaporkan pajak kita, tapi pemerintah tidak akan mengirimkan laporan yang menghitung jumlah anak yang mereka bunuh dengan uang kita. Lebih baik tidak ada anak-anak. Anggap saja mereka tidak ada.

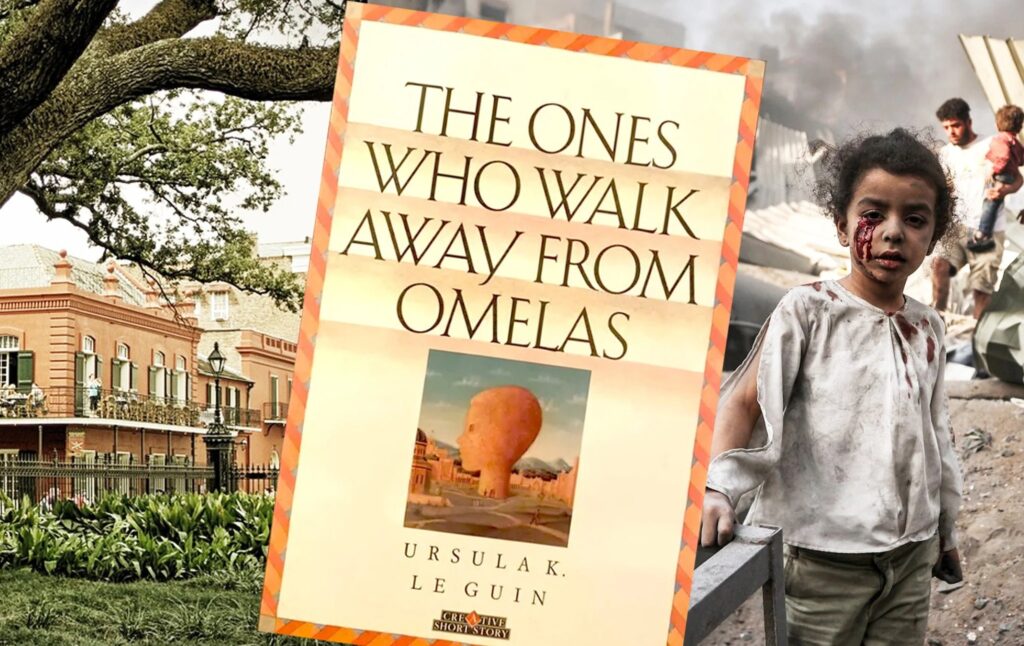

Kami tinggal di Omelas. Anda mungkin sudah membaca cerpen terkenal karya Ursula K. Le Guin, ” The Ones Who Walk Away From Omelas “, yang sering ditugaskan oleh guru. Tapi kalau belum, saya sarankan Anda membacanya, dan kalau sudah, selalu layak dibaca ulang. Cerpennya pendek, dan intinya sangat sederhana. Spoiler menyusul.

Kota itu, jelasnya, adalah surga. Kota itu adalah tempat yang damai, setara, dan indah. Penduduknya “hidup tanpa monarki dan perbudakan,” dan “tanpa bursa saham, iklan, polisi rahasia, dan bom.” Ia meminta Anda untuk membayangkan tempat yang sempurna. Jika menurut Anda terlalu membosankan, katanya, tambahkan pesta seks dan sedikit penggunaan narkoba. Apa pun yang Anda butuhkan untuk membayangkan Omelas sebagai negeri yang dihuni orang-orang yang bahagia, cerdas, dan sejahtera.

Setelah Le Guin memikat kita dengan visi Omelas ini, ia menjelaskan bahwa utopia yang indah ini memiliki sisi gelap. Di suatu tempat, seorang anak ditawan, disiksa, dan dibiarkan kelaparan. Anak itu dikurung di lemari tanpa jendela. Ia memohon untuk dibebaskan,

Namun, anak yang disiksa itu tidak ditahan oleh warga sipil yang sadis, seperti Josef Fritzl . Semua orang menyadari kondisi anak itu, tetapi mereka yakin (benar atau salah, tidak sepenuhnya jelas) bahwa Di bagian ketiga dan terakhir cerita, setelah ia memikat kita dengan utopia ini dan kemudian mengusik kita dengan kejahatannya yang mengerikan, Le Guin memberi tahu kita satu fakta lagi tentang kota itu. Kebanyakan anak yang tumbuh di sana awalnya terganggu oleh nasib anak yang tersiksa itu, tetapi akhirnya menerima bahwa penderitaannya memang perlu. Namun, beberapa orang, setelah melihat anak itu, tidak pulang untuk menikmati festival dan arsitekturnya. Mereka diam-diam meninggalkan kota untuk selamanya. Mereka pergi begitu saja. Dan meskipun tidak jelas ke mana mereka menuju, “mereka tampaknya tahu ke mana mereka pergi, mereka yang meninggalkan Omelas.”

Cerpen Le Guin sering dibahas sebagai perumpamaan tentang utilitarianisme, dan para guru sering menggunakannya untuk memicu perdebatan tentang moralitas. Ia terinspirasi oleh deskripsi hipotetis William James tentang situasi di mana ” jutaan [orang] dapat tetap bahagia selamanya dengan satu syarat sederhana, yaitu jiwa yang tersesat di ujung dunia yang jauh harus menjalani hidup yang penuh siksaan kesepian.” James menyimpulkan bahwa hal ini tidak masuk akal, bahwa “meskipun muncul dorongan dalam diri kita untuk meraih kebahagiaan yang ditawarkan, betapa mengerikannya kenikmatannya ketika dengan sengaja diterima sebagai buah dari tawar-menawar semacam itu.” Dostoevsky juga mengajukan pertanyaan tentang apa artinya jika kita dapat mencapai kedamaian dan kebahagiaan tetapi mengharuskan kita untuk “menyiksa hanya satu makhluk.” Kita dapat mengajukan berbagai macam hipotesis rumit lainnya untuk bergulat dengan utilitarianisme—lihat variasi tak berujung pada masalah troli—di mana kita harus melakukan sesuatu yang tampaknya mengerikan tetapi akan melayani “kebaikan yang lebih besar,” dan kita dapat bertanya cara mengerikan apa yang dapat dibenarkan dalam mengejar tujuan mulia.